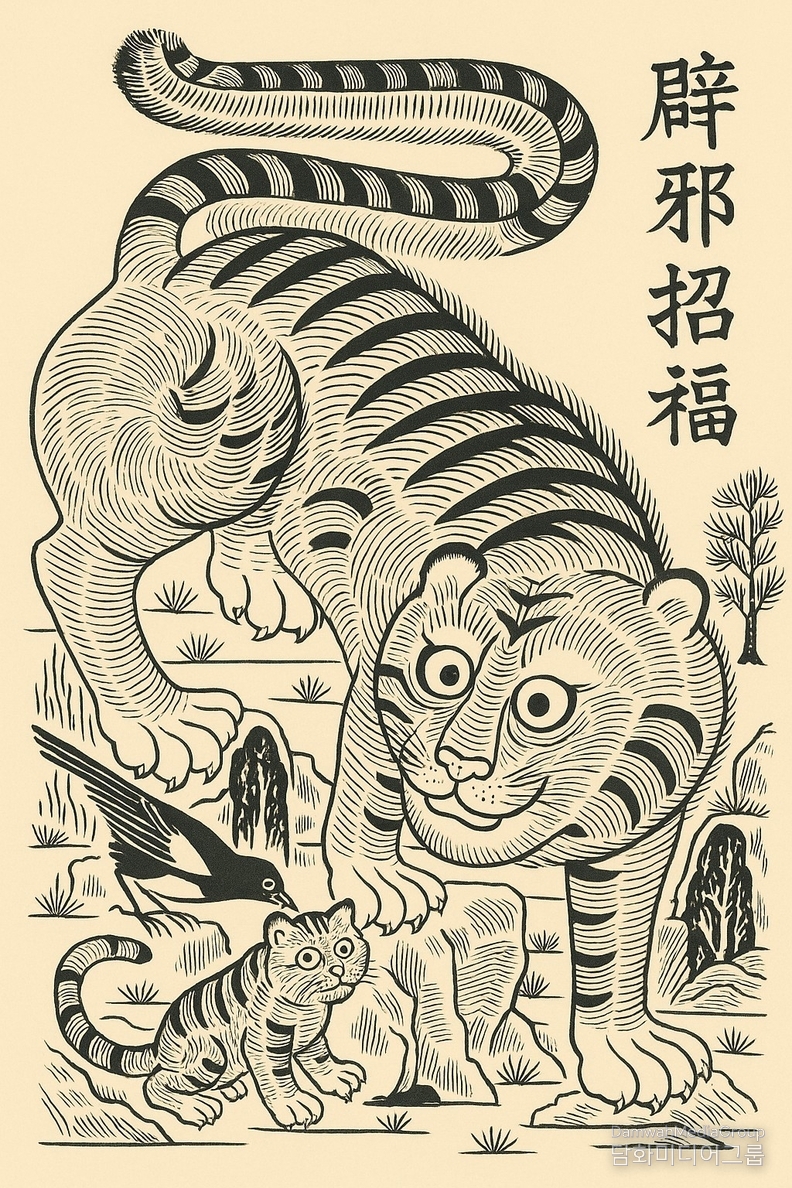

K-컬처 김학영 기자 | 조선시대 민화 속 호랑이는 언제나 두 가지 얼굴을 지녔다. 산의 주인으로서의 위엄과, 백성 곁에서 웃음을 주는 벗의 얼굴이다.

「벽사초복辟邪招福」 호랑이 그림은 바로 그 두 얼굴의 절묘한 조화를 보여준다. 둥글고 해학적인 눈매 속에서도, 한 획 한 획마다 살아 있는 기운이 번쩍인다. 그 선은 단순한 장식이 아니라, 악귀를 물리치고 복을 부르는 주문의 선線이다.

바로 민화의 부적,이다. ‘벽사초복辟邪招福’의 뜻 그림 오른편에는 ‘벽사초복辟邪招福’이라는 네 글자가 선명히 새겨져 있다. 이는 “사악한 기운을 물리치고 복을 불러들인다”는 뜻으로, 조선시대 서민들의 집 문 위나 대청마루 벽에 붙여 두던 벽사진경辟邪進慶의 상징이었다. 호랑이는 악귀를 쫓는 수호신으로, 까치는 복된 소식을 전하는 길조로 여겨졌다.

따라서 이 한 폭의 그림은 ‘재앙을 물리치고 행복을 맞이하라’는 민중의 기도가 시각화된 것이다. 그 안에는 부처님의 가피와 민중의 신앙이 자연스럽게 녹아 있다. 해학 속의 진지함, 까치와 호랑이의 대화 그림 속 까치는 마치 호랑이를 놀리는 듯한 표정을 짓고, 호랑이는 커다란 눈을 굴리며 어딘가 미소 짓는 듯하다.

이 익살스러움 속에는 권력과 백성의 관계를 풍자하는 해학이 숨어 있다. 민화의 웃음은 단순한 유희가 아니라, 억눌린 현실을 초월하고자 하는 마음의 자유였다. 그래서 이 호랑이는 무섭지 않다. 오히려 따뜻하다. 그의 존재는 두려움이 아니라, 평화의 기운을 품고 있다.

수행의 선, 신앙의 숨결, 복원된 목판화의 선들은 일정하지 않다. 그러나 그 불균질함이 오히려 생명력을 준다. 칼끝으로 반복해 새긴 선들은 수행자의 호흡과도 같고, 그 속에는 가정의 평안을 비는 기도가 스며 있다. 민화의 한 획 한 획은 단순한 조형이 아니라, 신앙의 결結이며 염원의 흔적이다.

불교적 상징으로서의 호랑이는 ‘벽사초복’의 세계관은 불교의 방호주防護呪 사상과 맞닿아 있다. 악귀를 물리치고 복덕을 내리는 호법신護法神의 개념이 민화 속 호랑이로 변용된 것이다. 즉, 이 호랑이는 산신이자 호법신이며, 백성 곁에서 복을 지켜주는 수호불守護佛이다. 그리하여 이 그림은 종교와 예술, 신앙과 유머가 공존하는 ‘생활 속 불교미학’의 결정체라 할 수 있다.

웃음으로 지키는 평화의 도상, ‘벽사초복辟邪招福’이란 네 글자는 단지 복을 기원하는 말이 아니다. 그것은 악을 물리치되, 복은 스스로 초대하라는 삶의 철학이자 수행의 방향이다. 호랑이의 눈빛처럼 강하고, 까치의 노래처럼 맑은 마음으로 우리는 오늘도 평화와 복덕의 세상을 향해 나아간다.

무단전재 및 재배포 금지

본 기사 및 이미지, 브랜드명 「K-민화」「K-컬처」는 담화미디어그룹의 소유이며 무단 복제·도용을 금합니다.